Pour visualiser les scans des ouvrages d'alchimie, veuillez cliquer sur le nom de l'auteur. Pour télécharger les scans d'un ouvrage alchimique, veuillez cliquer sur son nom.

Arcet Jean D'

|

Né le 7 septembre 1724, mort le 12 février 1801 à Paris. Il est d’abord précepteur des fils de Montesquieu, dont il sera l’ami jusqu’à sa mort. Il est reçu médecin en 1762, puis, s’étant lié d’amitié avec Guillaume-François Rouelle, il étudie la chimie. En 1774, il est nommé professeur au Collège de France, puis directeur de la manufacture de Sèvres, inspecteur des monnaies, membre de l’Académie des sciences, où il remplace Pierre Joseph Macquer. On lui doit l’art de fabriquer la porcelaine, que jusqu’alors on importait, l’extraction de la gélatine des os, une contribution, en tant que contrôleur des travaux de Nicolas Leblanc, à la fabrication de la soude à partir du sel marin, l’invention de l’alliage fusible qui porte son nom, et de nombreuses analyses chimiques. Il est nommé au Sénat conservateur le 4 nîvose an VIII, représentant avec d’autres (Gaspard Monge…) la composante savante de cette assemblée. |

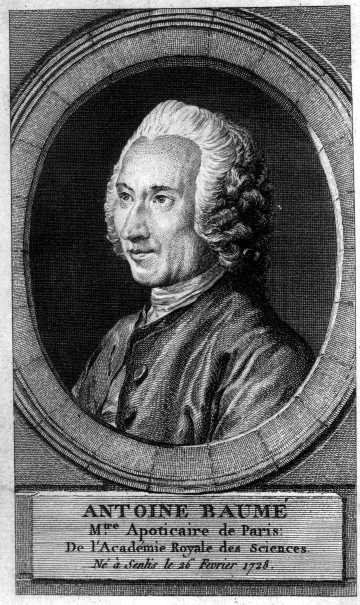

Baumé Antoine

|

Né à Senlis le 26 février 1728, mort le 15 octobre 1804 à Paris. Antoine Baumé naît au sein d’une famille d’aubergistes et commence à travailler à 13 ans chez un apothicaire de Compiègne. En 1745, il poursuit comme apprenti dans une pharmacie parisienne dans l'officine du célèbre Étienne-François Geoffroy, dit Geoffroy l'Aîné. En décembre 1751 il est reçu maître apothicaire. Entré comme professeur de chimie au Collège de France en 1752, il met sur pied en 1757 avec Philippe Macquer un cours de chimie, dont il sera le démonstrateur jusqu'en 1773, et fait de nombreuses expériences sur les sujets les plus divers. En 1767, il dirige la première fabrique française qui commercialise de l'ammoniac. Il consacra au progrès de la science une fortune acquise par son travail, et en 1773 devint membre de l'Académie des sciences, dont il deviendra pensionnaire en 1785. |

Berthelot Marcellin

|

Né le 25 octobre 1827 à Paris et mort le 18 mars 1907 à Paris. Chimiste, essayiste, historien des sciences et homme politique français. |

Berthollet Claude Louis

|

Né à Talloires, le 9 décembre 1748 et mort à Arcueil le 6 novembre 1822. Il fait des études secondaires au collège d'Annecy puis des études de médecine durant quatre années à l'université de Turin, avec une bourse royale, où il est reçu docteur en 1768. Après quatre années de résidence dans le Piémont, il part à Paris. Il se présente au premier médecin du duc d'Orléans qui le fait nommé médecin de la maîtresse du duc Madame de Montesson et le prend en affection. Il suit des cours de chimie auprès de Pierre Joseph Macquer au Jardin des plantes, et de Jean-Baptiste-Michel Bucquetà la faculté de médecine de l'université de Paris. Il se fait connaître à partir de 1776 par la publication de nombreux mémoires et il est élu membre de l'Académie des sciences, à la place laissée vacante par la mort de Bucquet, en 1780. Il devient en 1779 docteur-régent de la faculté de médecine de l'université de Paris. |

Berzelius Jöns Jacob

|

Né le 20 août 1779, mort le 7 août 1848. Destiné à devenir un personnage de la haute société suédoise, Berzelius naquit en 1779 à Väversunda Sörgård, près de Vadstena en Suède. Il était fils d'un maître d'école. Il commença ses études de médecine en 1796 à l’université d'Uppsala. Il fréquenta en même temps le laboratoire de chimie de Johan Afzelius et y prit un goût décidé pour la chimie. Il se mit très tôt à faire de nombreuses expériences. Il se fit connaître dès 1800 par des observations sur les eaux minérales de Medevi. Ses études de chimie se terminèrent en même temps que ses études de médecine, pour lesquelles il obtint un doctorat en 1802. Il fut en même temps médecin praticien et maître assistant jusqu’en 1806 où il devint chargé de cours de chimie à l’Académie militaire Carlsberg. ésirant se livrer tout entier à ses recherches expérimentales, il renonça en 1832 à ses fonctions d'enseignement. Il était franc-maçon, initié en 1805 à la loge Saint-Eric, Orient de Stokholm. |

Biringuccio Vannoccio

Né en 1480 et mort en 1539. Maître artisan en fonte et en métallurgie. Vannoccio Biringuccio est né en 1480 à Sienne, où il est baptisé le 20 octobre. Son ouvrage De la Pirotechnia, publié en 1540, est connu pour être le premier ouvrage imprimé couvrant le vaste domaine de la métallurgie. Il est illustré par 94 gravures sur bois et traite en premier lieu des principaux minerais : l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, l'étain et le fer. L'ouvrage aborde ensuite les semi-minéraux (comme le mercure ou le soufre), l'analyse et la préparation des minerais pour la fonte, les explosifs. Comme Calbus Fribergius, il est cité par Agricola dans l'avant-propos du De Re Metallica. |

Cailletet Cyrille

Ex-interne des hôpitaux civils de Paris, Pharmacien de première classe à Charleville. |

Daubrée Gabriel Auguste

|

Né à Metz le 25 juin 1814, mort à Paris 7e le 29 mai 1896. Géologue Français. Il étudie à l'École polytechnique (Promotion X 1832). À vingt ans, il obtient son diplôme d'ingénieur. En 1838, il est engagé pour diriger les mines du Bas-Rhin en Alsace, puis comme professeur de minéralogie et de géologie à la faculté des sciences de Strasbourg. En 1859, il devient ingénieur en chef des mines et en 1861 professeur de géologie au Muséum national d'histoire naturelle ainsi que membre de l'Académie des sciences. L'année suivante, il est nommé professeur de minéralogie à l'École des mines de Paris, dont il devient directeur en 1872. Il est surtout connu pour ses expériences nombreuses et souvent dangereuses sur la production artificielle de minéraux et de roches. Il contribue aussi à l'étude de la perméabilité des roches et l'effet des infiltrations dans la production de phénomènes volcaniques, du métamorphisme, des déformations de la croûte terrestre, des tremblements de terre ainsi que de la composition et classification des météorites. |

De Villeneuve Arnaud

|

Né en 1238 et mort en 1311 ou 1313. Il étudie la médecine à Montpellier jusqu'en 1260. Il court la France, l’Italie, la Catalogne, l’Espagne, tantôt médecin, tantôt ambassadeur. Il est le médecin personnel du roi d'Aragon à partir de 1281. À la mort du roi d'Aragon Pierre III le Grand, en 1285, il quitte Barcelone pour Montpellier. Il est maître-régent de l'école de médecine, entre 1291 et 1299. Sa renommée est immense : parmi ses patients, on compte trois papes et trois rois. Se piquant aussi d'être théologien, il est condamné par l'Université de Paris en 1299 : accusé d’hérésie, emprisonné pour ses idées de réforme de l’église, il est sauvé du bûcher par Boniface VIII, qu’il a guéri d’une maladie douloureuse. Précédé d’une sulfureuse réputation d’alchimiste, il est à nouveau emprisonné à Paris vers 1309, sous le pape Benoît XI : la Sorbonne fait alors brûler ses œuvres philosophiques. Il devient ambassadeur de Jacques II le Juste, roi d'Aragon et de Sicile. Réfugié en Sicile auprès de Frédéric d'Aragon pour fuir l’Inquisition, il est appelé à Avignon comme médecin par Clément V, pape de 1305 à 1314. Au cours d'une mission diplomatique, il meurt dans le naufrage de son navire, au large de Gênes en 1311. |

Ditte Alfred

|

Né le 20 octobre 1843 à Rennes, mort le 9 novembre 1908. Chimiste Français. Il est élu membre de l'Académie des sciences le 29 novembre 1897 (section de chimie). |

Ebelmen Jacques-Joseph

|

Né à Baume-les-Dames dans le Doubs le 10 juillet 1814 et mort le 31 mars 1852. Ingénieur des mines et chimiste français. Ancien élève de l'École polytechnique de la promotion 1831 (X 1831) et de l'École des mines de Paris en 1833, école d'application dont il sort major de promotion en 1836, cet ingénieur jurassien est d'abord nommé à Vesoul. Mais il est rappelé à l'école des mines par Pierre Berthier et devient en 1840 professeur adjoint à la chaire de docimasie occupée par ce dernier. Il est nommé la même année secrétaire-adjoint de la commission des Annales des Mines, revue scientifique de l'école. L'enseignant-chercheur est aussi répétiteur de chimie à l'école polytechnique en 1841 alors que l'ingénieur devient administrateur-adjoint de la manufacture de porcelaine de Sèvres en 1845. En 1845, Ebelmen est nommé professeur titulaire de docimasie à l'école des mines. En 1852, il est nommé ingénieur en chef des mines. Il décède peu de temps après l'obtention de cette charge. |

Eckartshausen Karl von

Né au château d'Haimbhausen en Bavière, 1752 et mort à Munich en 1803. Il était fils naturel du comte Carl von Haimbhausen, par la protection duquel il fut nommé conseiller aulique, puis censeur de la librairie, 1780, et enfin conservateur des archives de Bavière, 1784. II a publié un grand nombre d'écrits : les plus connus sont un traité de la Création et un petit livre de théologie mystique intitulé : Dieu est l'amour le plus pur, 1790. Cet ouvrage, qui sous une forme chrétienne cache un pur déisme, eut un grand succès au XIXe siècle en Allemagne ; il a été traduit dans presque toutes les langues, notamment en français par Gosvin-Joseph-Augustin de Stassart. Il fut membre des Illuminés de Bavière. |

Fontenelle Julia

Professeur de chimie ; membre honoraire de la Société Royale de Varsovie. Associé à l'Académie royale de médecine et ce celle des sciences de Barcelone. Membre de la société de chimie médicale de Paris et des académies royales des sciences de Lyon, Rouen. |

Friedel Charles

|

Né à Strasbourg le 12 mars 1832 et mort à Montauban le 20 avril 1899. Minéralogiste et chimiste français. Fils d'un banquier alsacien et protestant, il commence ses études à Strasbourg, où il suit les cours de Louis Pasteur. Son grand-père, Louis Georges Duvernoy, l'initie à la minéralogie et l'attire à Paris dès 1850. De 1856 à 1880, Friedel est conservateur des collections de l'école des mines de Paris où il a d'ailleurs un petit appartement et un laboratoire où il a essayé de produire des diamants synthétiques. Après la mort de sa première épouse Emilie Koechlin (1837-1871), il fait la connaissance de la fille de Charles Combes directeur de l'Ecole des mines, qu'il épouse en secondes noces. Toutefois, la chimie l'intéresse autant que la minéralogie, et il entre au laboratoire de Charles Adolphe Wurtz. Il y étudie les aldéhydes et les cétones. Professeur de chimie à la Sorbonne, il est élu membre de l'Académie des sciences en 1878. |

Joubert Laur

Premier docteur régent, Chancellier et juge de l'université en Médecine de Montpellier, Conseiller et médecin ordinaire du roi et du roi de navarre. |

Le Cosmopolite

Alexandre Seton ou Michel Sendivogius. Il s’agit probablement de l’Écossais Alexandre Seton (Alexander Sethon), mort en 1603, puis de Michel Sendivogius (Michał Sędziwój) (1566-1636), son disciple, qui aurait usurpé son pseudonyme ("Le Cosmopolite"). |

Maier Michael

|

Né en 1569 à Kiel dans le duché de Holstein et meurt en 1622 à Magdebourg. De 1587 à 1591, il étudia à l'Université de Rostock la physique, les mathématiques, la logique et l'astronomie et la médecine. Il retourna chez lui en 1591, sans avoir achevé de diplôme, peut-être par manque d'argent. Il étudie la philosophie et la médecine à Rostock(1587), Francfort-sur-l'Oder (1592), et Padoue. Il obtient son doctorat de médecine en 1596 à Bâle, et revient à Rostock pour exercer. Il pratique également brièvement vers 1601 à Konigsberg et à Dantzig. Vers cette époque il commence à s'intéresser à l'alchimie. En 1608 il va à Prague, et en 1609 il devient médecin et conseiller impérial de Rodolphe II, du fait de la passion de l'empereur pour l'alchimie et l'occulte.Entre 1611 et 1616, Maier visite en Angleterre la cour de Jacques Ier, et sert aussi d'autres princes allemands, en particulier le prince de Nassau, grand protecteur de l'alchimie. |

Malaguti M.F.

Menbre correspondant de l'institut doyen de la faculté des sciences de Rennes. Chevalier de la légion d'honneur. |

Moitessier Prosper-Antoine

Né en 1805, mort en 1869. Professeur à la faculté de médecine de Montpellier et facteur d'orgues. Né à Carcassonne en 1805, d'après son petit-fils Joseph, ou en 1807, pour François-Joseph Fétis, d'un père luthier, il apprend, vers 1820, les premiers rudiments de son futur métier auprès d'un organier vosgien nommé Pilot. Il entre ensuite comme apprenti chez Nicolas Roy à Mirecourt. Puis il part se perfectionner à Paris chez le facteur d'orgues Lété ainsi que, pour la lutherie, auprès de Wuillaume, luthier de grand renom. En 1826 il revient à Carcassonne où il répare quelques instruments modestes puis se rend, en 1830, à Montpellier. |

Paracelse (Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim)

|

Né en 1493 ou 1494 à Einsiedeln (près de Zurich) en Suisse centrale, mort le 24 septembre 1541 à Sal Il poussera les études de chimie sous les instructions de trithème. Il devint en 1522 chimiste et médecin diplomé. Il se fait nommer paracelse car il se dit plus que celse (medecin romain Aulus Cornelius Celsus, est l'auteur de «Arte medical»), devient médecin itinérant et commence à faire parler de lui dans les cours d'europe et dans les grandes villes où il passe. Plusieurs guérisons dites mystérieuses lui sont attribuées ce qui fait naitre la renommée. Il critique la médecine établie et malgré ses détracteurs impose ses vues à beaucoup. Il se nomme prince des deux médecines. Il à une personalité que certains disent caustique et le propos franc, muni d'une langue acérée qui fait naitre rapidement la polémique, anti conformiste, certains y verrons même un révolutionnaire. |

Pelouze Jules

|

Né à Valognes le 26 février 1807 et mort à Bellevue le 31 mai 1867. Chimiste Français. Son père, Edmond Pelouze, après avoir dirigé plusieurs établissements industriels et été attaché à la manufacture de Saint-Gobain, dirigeait une fabrique de porcelaine fondée sur ses conseils à Valognes et fut l’auteur de divers ouvrages techniques. Il avait écrit un grand nombre d'ouvrages sur les sciences appliquées, notamment sur la fabrication du fer, la minéralogie, l'art du fumiste, sur la fabrication du coke, sur les poteries, sur la machine à vapeur, etc. Il avait élé directeur de forges du Creusot, et mourut à Paris, vers 1847. |

Pouillet Claude

|

Né à Cusance (Doubs) le 16 février 1790 et mort à Paris le 14 juin 1868. Claude Pouillet fait ses études secondaires au lycée de Besançon. Il devient en 1809 régent de mathématiques au collège de Tonnerre, puis fait, de 1811 à 1813, des études supérieures scientifiques à l'École normale. Il enseigne ensuite la physique et l'histoire naturelle à l'Ecole normale, comme répétiteur de 1813 à 1815, puis comme maître de conférences de 1815 à 1822, date de la fermeture de l'école. Il est suppléant au collège royal Bourbon de 1817 à 1819 puis titulaire de la chaire de physique de 1821 à 1829. Il devient professeur de physique des enfants de Louis-Philippe en 1827, enseigna également à l'Athénée de Paris. Élu membre de l'Académie des sciences en 1837, il devient la même année député (orléaniste) du Jura (arrondissement de Poligny), siège qu'il conserve jusqu'en 1848. Il fut également conseiller ordinaire au Conseil royal de l'Université et membre du conseil de la Société d'encouragement pour l'industrie (Comité des arts économiques). |

Saint Martin Louis Claude De

|

Né le 18 janvier 1743 à Amboise et mort à Aulnay (près de Sceaux) le 13 ou le 14 octobre 1803. Dès l’enfance, l’éducation que lui prodigue une belle-mère éclairée favorise chez lui l’épanouissement de nobles sentiments et d’une grande sensibilité d’âme. Après des études de droit, il devient avocat, conformément au désir de ses parents. Mais la profession ne lui plaît guère, et grâce à l’appui d’un ami influent, il obtient en 1765 (à 22 ans) un brevet de sous-lieutenant au régiment de Foix alors stationné à Bordeaux. La carrière militaire devait à cette époque laisser beaucoup de loisirs, car Louis-Claude de Saint-Martin avait pour but en la choisissant de se ménager davantage de temps pour poursuivre ses études ésotériques. Par l’entremise d’un de ses amis du cercle des officiers, le capitaine de Grainville, Saint-Martin est admis dès 1765 dans l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus Coëns de l’Univers, fondé quelques années plus tôt par le théosophe thaumaturge J. Martinès de Pasqually. Dès 1775, il se détache des voies actives de la magie pour s’orienter dans une direction de plus en plus « intérieure » : le Réparateur a, selon lui, montré la voie d’un contact direct avec le divin, par la prière. |